Однажды поздним ноябрьским вечером, когда за окнами Искитима морозная темнота сгущалась раньше обычного, я стоял в мастерской Центра дополнительного образования и слушал тишину. Это была не просто пауза между занятиями: в ней слышался гул проезжающих грузовиков по трассе, отдалённые звуки от железной дороги и собственное дыхание — равномерное, как метроном. Казалось бы, тишина — лучший фон для творчества. На практике же тишина в мастерской часто оказывается ложной: внезапные резкие шумы, эхом отражающиеся от голых стен, нарушают концентрацию, а постоянный низкочастотный гул снижает способность учащихся к сложным умственным операциям.

Я — куратор школьной мастерской, человек, который отвечает не только за оборудование и программы, но и за атмосферу, где дети и подростки учатся мыслить руками. Моя задача — создать пространство, в котором звуки поддерживают учебный процесс, а не мешают ему. Не через закупку дорогих акустических панелей, а через понимание того, как звук влияет на внимание, коммуникацию и творческое мышление, и через вовлечение самих учащихся в процесс его формирования.

Почему звук важен в учебном пространстве

Звук — часто недооценяемый компонент образовательной среды. Мы привычно заботимся о освещении, температуре и мебели, но звуковая среда остается на периферии внимания. Между тем исследования в области когнитивной психологии, нейронауки и дизайна пространства показывают, что акустика влияет на:

— Когнитивную нагрузку: фоновый шум, особенно переменный и непредсказуемый, увеличивает количество умительных ресурсов, необходимых для выполнения задания. Это значит, что дети тратят больше усилий на игнорирование отвлекающих звуков и меньше — на саму задачу.

— Вербальное взаимодействие: качество речи, разборчивость команд и комфорт коммуникации зависят от уровня шума и реверберации. В мастерской, где часто работают в командах, это критично.

— Эмоциональное состояние: монотонный гул и резкие звуки повышают раздражительность и усталость; гармоничные или естественные звуки снижают стресс и способствуют устойчивому вниманию.

— Креативность и поток: творческая деятельность лучше возникает в условиях, где звук помогает переключаться между состояниями концентрации и свободной ассоциации. Это комбинированный эффект акустической структуры пространства и культурных сигналов, подаваемых звуковой средой.

Понимание этих связей — первый шаг. Но важно не просто знать общие принципы, а увидеть, как они работают именно в контексте мастерской в Искитиме: небольшой город, промышленный ландшафт, ученики с разным уровнем подготовки и разным опытом взаимодействия со звуком.

Конкретная ситуация: зимняя сессия прототипов

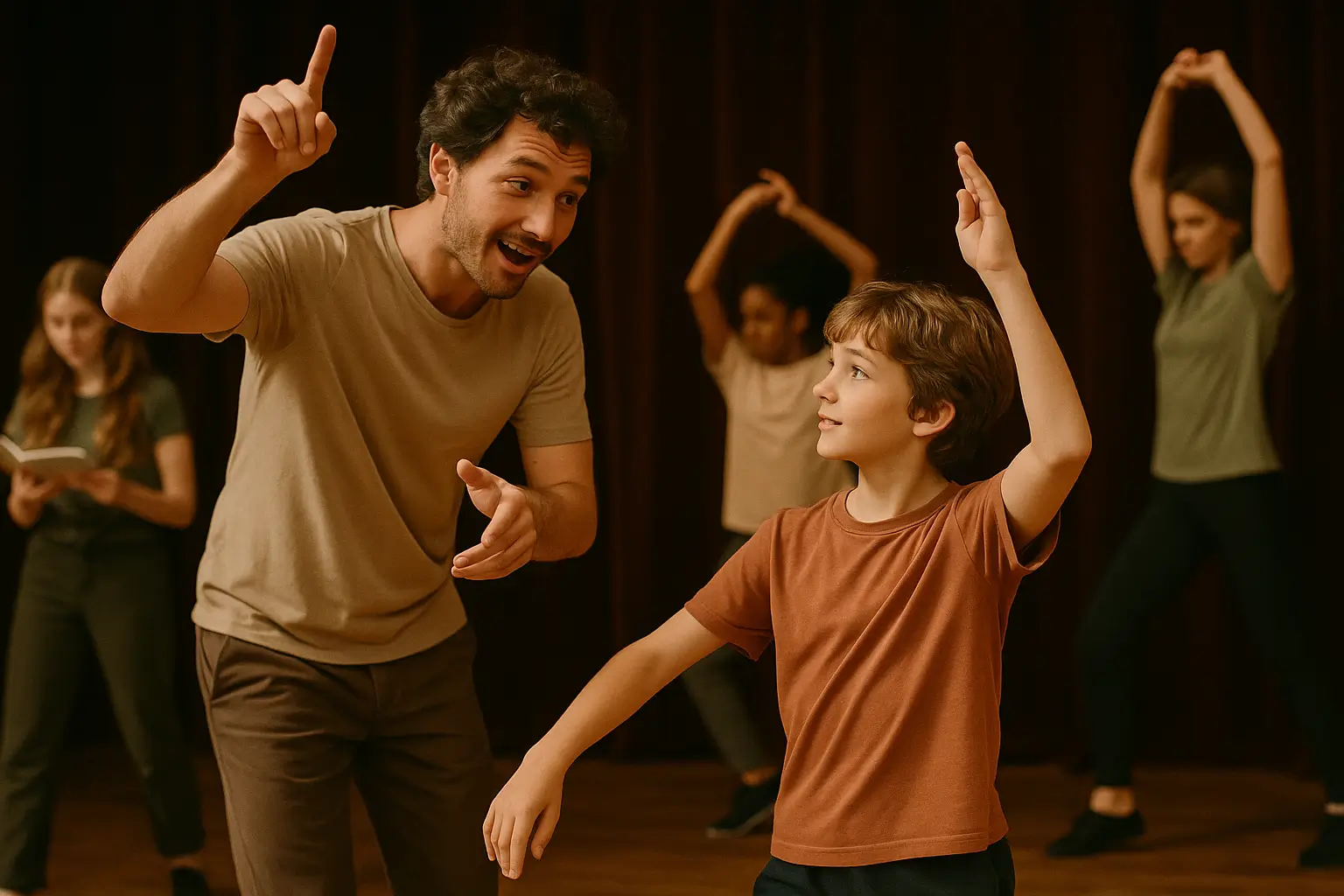

Представьте: в мастерской идет зимняя сессия по созданию прототипов на базе электроники и деревообработки. В соседнем кабинете проходят занятия по робототехнике, в коридоре открыт набор в театральную студию, а через стену слышен гул отопительного котла. В один день группа десятиклассников должна отработать тонкую пайку и настроить алгоритмы управления двигателями. Для паек и точной ручной работы требуется высокая степень концентрации; для настройки и тестирования — шумы от запуска моторов и обсуждения в командах.

Создатель условий — куратор — стоит между двумя требованиями: нужно сохранить возможность творческого хаоса, который питает новые идеи, и обеспечить моменты глубокой концентрации для точных операций. Как это совместить в помещении, которое формально рассчитано на 20 мест, но фактически используется как гибридная лаборатория для разных активностей?

Три ключевые идеи

Чтобы ответить на этот вопрос, я опираюсь на три ключевые идеи, которые логично следуют одна из другой и вместе дают практический план действий.

1. Звуковая экология — это форма организационного дизайна.

— Пространство не нейтрально: его звуковой профиль — результат архитектуры, технических систем и человеческих привычек.

— Изменив звук, мы фактически управляем поведением: приглушённый фон снижает импульсивные реакции, чётко слышимый сигнал служит маркером перехода между режимами.

2. Зонирование и временное управление важнее дорогих материалов.

— В маленькой мастерской невозможно полностью устранить шум,